Режиссёр обрезает всё лишнее, оставляя зрителя в тесном временном кольце — от утра до дуэли у подножия Машука. Мир вокруг будто выдохся: осень на экране сменяет лето, превращая Кавказ в зону тишины и предчувствия. Оператор Павел Фоминцев снимает пространство как продолжение внутреннего состояния героя — великое и равнодушное. Лермонтов, словно растворённый в этих пейзажах, уже наполовину в ином мире.

Герой Бакурадзе далёк от школьного портрета. Это человек, раздражённый, остроумный, неуживчивый, но при этом мучительно живой. В нём одновременно соседствуют цинизм и ранимость, скука и нежность. Его не хочется любить — но невозможно не понимать.

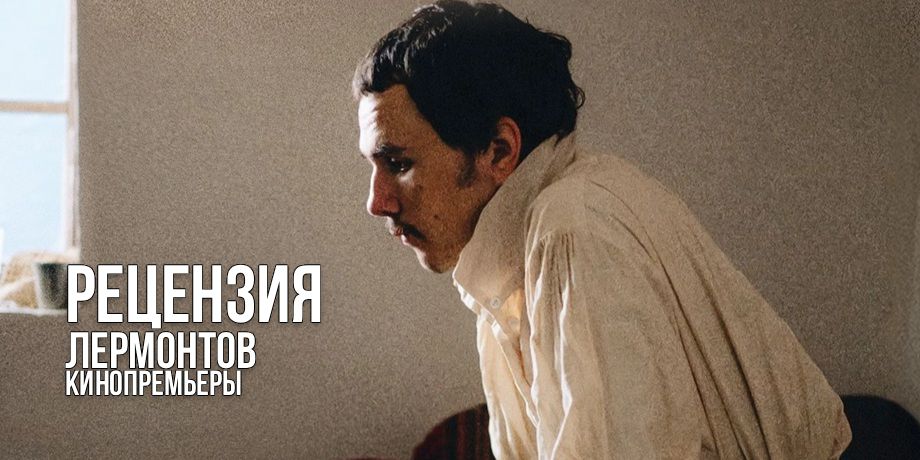

Решение доверить роль стендап-комику Илье Озолину звучало как вызов, но оказалось попаданием в десятку. Озолин играет не памятник, а живое противоречие: язвительного поэта, который давно устал от себя и мира. В тандеме с Евгением Романцовым (Мартынов) он создаёт дуэль характеров — не героическую, а бытовую, почти мелочную, но оттого страшнее.

«Лермонтов» — фильм не о событиях, а о состоянии. Он медленный, сосредоточенный, почти беззвучный. Это кино-дыхание, кино-наблюдение, где каждый кадр — как взгляд из-за кулис на чью-то последнюю роль. Такой темп и отказ от привычного сюжета могут раздражать тех, кто ждал динамичного байопика, но именно в этой неторопливости и заключается сила картины.

Бакурадзе создаёт авторское высказывание, которое не разрушает жанр исторического фильма, но осторожно его расширяет. Это кино о тишине перед выстрелом, о гении, замкнутом в собственном одиночестве, и о мире, который не успел его понять. После финала остаётся не восторг, а светлая грусть — как после чтения последних строк поэта, чья судьба была написана задолго до дуэли.